「あなたが、ジェーンさんですか?」

数日後、青戸の工廠にて。

珍しく興味津々な様子を見せているのはガインだった。沈着冷静な彼が、自分の十分の一ほどの背丈の女の子に目を奪われているというのは中々、場面としておもしろい。

「はい、ジェーンでございます。ガイン様ですね?」

「あ、はい。いえ、ガイン、でいいですよ……」

「そうおっしゃいましても……」

「しかし……」

お互いにたじたじしているのはほほえましいような、くすぐったいような、そんな気がした。まわりで作業していたスタッフも、二人の様子に苦笑とも呆れともつかない笑顔を浮かべている。僕も大体、皆と同じような顔をしているに違いない。

青戸の工場長がどうしてもと言うものだから、オーバーホールのために工場に滞在していたガインたちの調整をかねて、ジェーンさんをつれてきたら、これだ。

ガインがこうなのだから、ほかの面子はもっとひどかった。

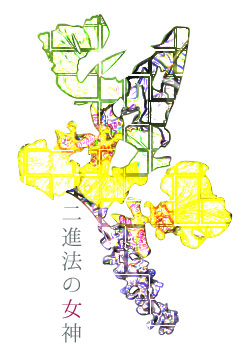

まるでアイドルか何かを目の当たりにしたような、もっと言うと、女神に接したような、そんな感激ぶりだった。

それもそうかもしれないな、と、僕は呆れながら笑う。

少し前のこと。

青戸に到着するや否や、工場長はジェーンさんに駆け寄りまじまじと凝視する。人間の女性相手なら失礼もいいところだ。もしかしたら、彼女はこれだけ人間に近い容姿をしているにも関わらず、工場長にとってはあくまで興味深いメカニックに過ぎないのかもしれない。いや、人間に近いからこそ、技術屋として興味をひかれるんだろうか。

ともかく、何かに火が付いたような工場長がジェーンさんに、少しだけ中を見せてもらえないかと尋ねると、彼女は快くそれに応じた。いくら人造人間だからって、中――誤解のないように言うと、中、というのは、ジェーンさんのメカニック部分のことだ――を見せろと女性に言うのはどうだろう。しかしぎょっとしているのはどうやら僕だけで、二人はおかまいなしだった。

おかまいなしの工場長は、ジェーンさんのうなじ部分から開いた脳幹部分を眺め、しばらく夢中になって色んな角度からつついたりしていた。やっぱり、工場長にとっては女の子というより人造人間という部分が強いらしい。

ごちゃごちゃとしたケーブル類をいくつも首のところから垂らしたジェーンさんは時折、「なんだか、くすぐったいですね」 と笑っていた。そんなことが15分ほど続いて、工場長は合点したように何度もうなずく。

「ははぁ、なるほど……」

「何かおもしろいことでもわかったのかい?」

「ええ。どうやら彼女はガインたちの超AIの起源です」

「起源?」

「ジェーンさんの超AIを参考にして作られたのが、ガインたちのそれってことです。もっとも、彼女のに比べれば後の時代のものってこともあるし、勇者特急隊の性能はケタ違いですけれど」

それは自分の腕前に自負があるってことだろうか。

「それでも、彼女のような超AIの存在がなければガインもボンバーズも生まれやしなかった。ま、母親みたいなもんですな」

「お母さんか……」

確かにありえそうな話ではある。が、見た目が僕らとそう変わらないジェーンさんが、到底人間サイズではないガインたちのお母さんというのは、なかなか、おもしろいものがある。

当のガインは工場長の言葉を知ってか知らずか。

「七十年も働いていらっしゃるようには見えませんね」

「そうですか? けっこう、あちこち修理されてるんですよ」

「言われなければ気づきませんよ、まるで今作られたかのように、その……綺麗……です」

「まぁ! ふふ、ありがとうございます」

よくわからないけどその、「作りたてみたいですね」 というのは、察するに人間で言うところの「お若く見えますね」 に相当するんだろうか。だとしたらガイン、なかなかやるじゃないか。

照れ臭そうなガインと、柔和な笑みを浮かべるジェーンさんの間に、メンテナンスが終わったボンバーズたちが割り込んでくる。あたりは一気にやかましくなってしまい、僕はさすがに耐えかねてその場を退散することにした。

ところで、工場長がジェーンさんのことをほぼ人造人間としか見ていないのに対して、ガインは彼女のことをきちんと女性扱いしているみたいだ。これはちょっと、興味深い対比だった。

僕はふと思う。生きるという言葉の定義は、本当は誰もが思っているよりも、ずっとあやふやなものなのかもしれない。

人間である僕や、工場長の考える生命というものは、どういうものなんだろう。

人間ではないガインたちの考える生命というものは、それとはどう違ってくるんだろう。

工場長はさっき、ジェーンさんを人造人間扱いしていたけれどそれは決して悪いことなんかじゃないと思う。きっと彼にとってはジェーンさんとガインは同じ、超AIを搭載した、人間とは全く別の命だ。そして彼はガインたちにいつも最大限、手をかけているし、人間と比べて軽んじているなんてことは絶対にないのだ。

僕は、そういう考え方もあって然るべきだと思う。例えそれが、僕とは違う考え方であったとしても。

「みなさ〜ん、お弁当はいかがですか〜?」

物思いにふけっていた僕を遮ったのは、聞き覚えのある声だった。

お弁当屋さんのコスチュームに身を包み、ワゴンに山ほどの弁当を積んで工場内を練り歩くその姿は、まさしく吉永サリーちゃんだった。

「やぁ、今日もアルバイト?」

「舞人さん!」

びっくりしたのかなんなのか、彼女は両手で口元を覆ったかと思うと何やらもごもごとつぶやいている。もちろん僕には聞こえないが、いつの間にか傍らに立っていたジェーンさんは、その鋭敏な聴覚センサーが拾ったのだろう、「まぁ!」 と小さくつぶやくと、同じように口元に手を持っていってにこにこと微笑んでいる。

「なんだって?」

気になるものだから、ジェーンさんに尋ねざるを得ない。

が、僕は彼女から初めて反抗されてしまう。

「乙女の秘密ですから、舞人様にはお答えできかねます」

にっこり笑いながらのジェーンさんは、やっぱり女の子って言ったほうがいいんじゃないか。僕はわからないけれど、いわゆる乙女心みたいなものを、彼女はばっちり理解していそうだし。

「こちらのお弁当屋さんは、舞人様のご学友でいらっしゃいますか?」

「ご学友……」

そんな単語を口にする人は久しぶりだった。

「いいえ! わたし、吉永サリーと言います。舞人さんとは別の学校で、その、どうして知り合ったかって言うのは……」

サリーちゃんは口ごもってしまった。確かに僕と彼女が知り合った経緯を説明するのはちょっと、難しい。というか、ややこしいし面倒くさい。

それをジェーンさんは勘違い、というより、多分邪推して、「まぁ!」 と勝手に盛り上がっている。顔つきからして、恋人か何かだと思い込んでいるに違いない。そのくらいは僕にだって想像がつく。

「いや、そういうわけじゃないんだけど……」

「会長からも聞き及んでおりました。吉永様」

僕の言葉もどこ吹く風、ジェーンさんは嬉しそうにサリーちゃんに話しかけようとする。それを、僕は止めた。じいちゃんが何を言ったか知ったものではないけれど、どうせろくでもないことに違いない。

「じいちゃんから何を吹き込まれたんだい?」

「申し訳ございません、舞人様には伏せておくようにと仰せつかっておりますので」

「なんだい、それ……」

これじゃ誰が雇い主だかわかったものじゃない。ないがしろにされた僕が口をすぼめんばかりにしていると、サリーちゃんがおずおずと口を挟んだ。

「あの……舞人さん、この方は?」

「申し遅れました、わたくしこの度旋風寺様のお屋敷で家政婦を務めることと相成りました、ジェーンと申します」

丁寧なお辞儀つきの挨拶には、サリーちゃんも面食らったようにうろたえた。口ごもりながらのつられたお辞儀に苦笑しながら、僕は主らしく――それが主人の役割なのかどうかはさておき――詳しい説明をする。

「青木さんがちょっと体調不良でね、その間の、代打なんだ」

「まあ、青木さんが?」

「大したことじゃないんだ。ぎっくり腰らしくってね」

「病気とかじゃないんですね。よかった……あ、こう言うと、失礼かしら」

可憐に笑う彼女は、きっと自分のお父さんが病気だから共感しやすかっただけでなく、元来優しい女の子なんだろう。そういうところが本当に好ましくて、僕は彼女の言葉尻を笑った。

「あはは、そんなことないよ。そうだ、君がお見舞いに来てくれたら喜ぶと思うなあ」

「え、でも……わたしなんかがお邪魔したら……」

「そんなことはございませんよ。毎日退屈そうにしておりますので、吉永様もご都合よろしければ是非お越しください」

「は、はぁ……」

ナイスフォローなんだろうけど、どうにもジェーンさんの言葉づかいというのは違和感が強い。

「ジェーンさん、その、君の仕事ぶりは評価するんだけど、」

「恐れ入ります」

いやそうじゃなくて。

「もう少し、しゃべり方とかその、やわらかくというか、できないかな?」

そう言うと、彼女は珍しくキョトンとした顔になった。それはまるで生きた人間で、作り物の体を動かしているなんて誰も信じそうになかった。

「やわらかく、でございますか? 申し訳ございません、わたくし、言語分野はこのようにしか調節されておりませんゆえ変更は……」

「ちょう、せつ……? 舞人さん、ジェーンさんって……」

「ああ、彼女は人造人間なんだ」

だからサリーちゃんもまた、事実を知ってそれはもう、驚いたに違いない。